von Eric Dewald (@ericdewald)

Was haben die Animationsserie Lilo & Stitch: The Series (2003–2006), die Sitcom Malcolm in the Middle (2000–2006), das HBO-Flaggschiff The Last of Us (2023–) sowie die jüngst erschienene Fortsetzung der Reality-Show Kaulitz & Kaulitz (2024–) gemeinsam? Sie alle prägten meinen Seriensommer 2025 – mal als aufmerksame Fernsehlektüre, als audiovisuelles Hintergrundrauschen oder als altbewährter Comfort-Rewatch.

Und obgleich ich den genannten Titeln allesamt etwas abgewinnen konnte, käme für (m)eine universitäre Beschäftigung mit TV-Serien ad hoc wohl nur die dystopische Videospieladaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in Betracht. Denn während sich The Last of Us längst mit einschlägigen Publikationen als Gegenstand wissenschaftlichen Interesses qualifizieren konnte, fristen die anderen Formate ein Schattendasein; ignoriert von einem Diskurs, der bestimmte Serien von vornherein zu bevorteilen scheint.

Die Gründe für diese Auswahl sind hinlänglich bekannt und tief in der Genese der Television Studies verankert. Die lang umstrittene Legitimität des Mediums Fernsehen hat ein starkes Bedürfnis nach Aufwertung erzeugt, als dessen sichtbarstes Ergebnis bis heute das Quality Television zu gelten hat. Das hierdurch errungene Prestige der Fernsehserien(-forschung) kam allerdings nicht ohne Nebenwirkungen daher: bis heute ist die Disziplin von einer höchst selektiven, zu Recht kritisierten Auslese ihrer Untersuchungsobjekte gezeichnet (vgl. bspw. Cardwell/Bignell/Donaldson 2022). Als ›forschungswürdig‹ gilt zumeist jenes Serienangebot, das seinen Rezipient:innen kulturelles Kapital in Aussicht stellt – denn, so pointiert Sarah Kumpf (2013, 351, Hervorh. im Orig.), »gerade indem man zeigt, dass man die Qualität von Quality TV erkennt, positioniert man sich als Quality Viewer«.

Kanonisierung als Ausschlussmechanismus

Angesichts dieser Entwicklungen warnt Lothar Mikos (2024) Forschende davor, in die ›Distinktionsfalle‹ zu tappen. Allzu lange schon werde im universitären Elfenbeinturm an den tatsächlichen Präferenzen der Fernsehkonsument:innen ›vorbeigeschaut‹. Statt erfolgreichen rücken (vermeintlich) anspruchsvolle Produktionen in den Fokus.

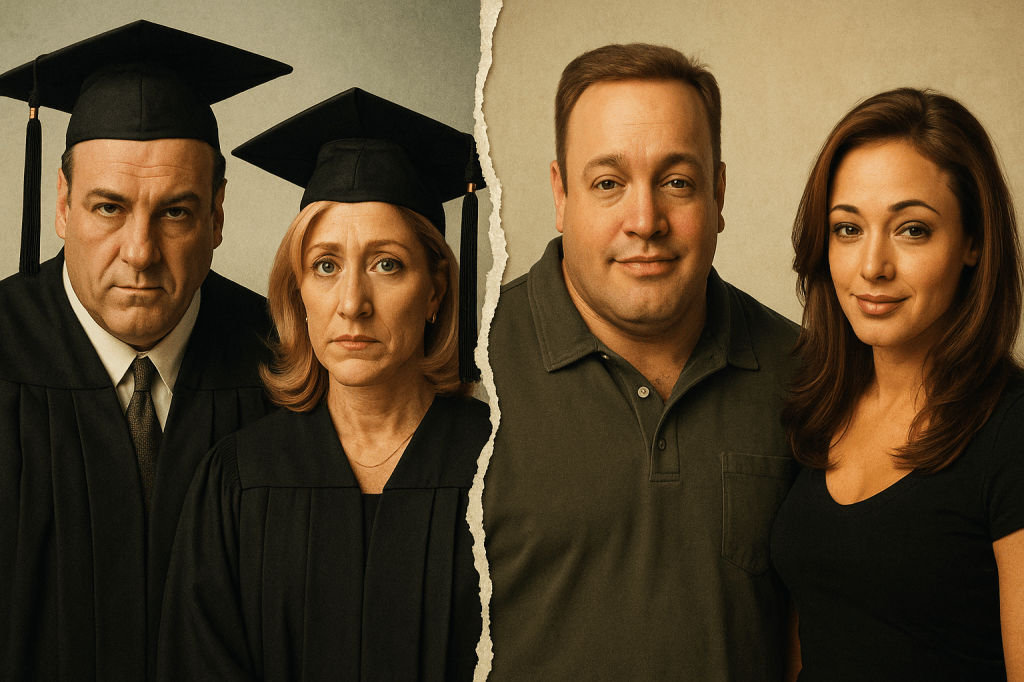

Die Kanonisierung der immergleichen Qualitätsserien – ein Trend, der sich mittlerweile auch numerisch belegen lässt (vgl. Mikos 2024, 205–207) – sei folglich nicht nur als Ein-, sondern zugleich als Ausgrenzungsprozess zu verstehen. Nicht mehr das Fernsehen per se, sondern einzelne Sparten des (nicht-mehr-)televisuellen Programms werden in die ›Schmuddelecke‹ verbannt und als ›guilty pleasure‹ (s. dazu der Beitrag von @anneganzert zum Dschungelcamp) abqualifiziert. Das Nachsehen haben neben Animations- und Episodenserien, allen voran Formate des Reality TV. Eben all jene Werke, die sich nicht im Dunstkreis der Sopranos (1999–2007) verorten.

»Der große Teil der Medienwissenschaft«, so Mikos (2024, 207), »hat das Publikum [und damit auch sich selbst] aus den Augen verloren«. Die Fernsehforschung sei daher gut beraten, über den eigenen Horizont – bzw. den eigenen Algorithmus – hinauszublicken und sich verstärkt den Serienvorlieben der ›anderen‹ zuzuwenden. Doch womöglich greift dieses Plädoyer zu kurz. Denn es verkennt, dass auch Wissenschaftler:innen ein breiteres Spektrum an Serien rezipieren als es ihre Publikationen vermuten lassen. Was (privat) geschaut und (öffentlich) analysiert wird, verhält sich wohl nur in den seltensten Fällen kongruent zueinander. Dergestalt erscheint die Frage des Kanons weniger als Ausdruck eines elitär propagierten Seriengeschmacks denn als Symptom einer subtil wirksamen Selbstzensur. Welche Formate artikuliert werden und welche in Sorge um die eigene Reputation im Verborgenen verbleiben, folgt somit auch einer impliziten Erwartungskonformität.

Gesehen-Haben statt Sehen: Über Rezeption in Expert:innenkreisen

Ein Blick in das US-Feuilleton hilft, das hier skizzierte Spannungsfeld divergierender Sehgewohnheiten weiter auszuloten. Eindrücklich schildert der New York Times-Redakteur Dan Kois (2011) das Dilemma zwischen intellektuellem Anspruch und dem Bedürfnis nach ›seichter‹ Unterhaltung – und gesteht, dass ihm filmische Hochkultur mitunter ›schwer im Magen‹ liegt. In seinem Fall bedeutet dies, sich durch jene langatmigen Arthouse-Filme zu kämpfen, denen in seinem Umfeld höchste Anerkennung zuteil wird. Nicht aus Genuss, sondern aus Bedürfnis nach Teilhabe: »because the intimation that there was a film that connoisseurs knew that I’d never heard of was too much to bear«.

Geradezu beiläufig entlarvt der Autor die Praxis des ›Pflichtschauens‹ als sozial codierten Akt performativer Selbstvergewisserung. Nicht das Sehen, sondern das Gesehen-Haben ist es, was ihn zum Einschalten bewege. Der eigentliche Film, beteuert er, sei weniger bedeutend als das Gespräch darüber am nächsten Morgen. Das Resultat ist eine Cultural Fatigue, die im Falle Kois durchaus wortwörtlich zu verstehen ist: »I usually doze lightly through them; and I often feel moved, if sleepy, afterward.«

Im Laufe der Jahre habe sich sein »cinematic metabolism« verändert. Statt »cultural vegetables« gelüstet es ihm nach audiovisuellem Fast Food: Bob’s Burgers (2011–) statt Mildred Pierce (2011), Phineas and Ferb (2007–2015) statt HBOs Treme (2010–2013). Sich diesen Genuss zuzugestehen sei hingegen mit einem bittersüßen Beigeschmack verbunden: »Part of me mourns the sophisticated cineaste I might never become; part of me is grateful for all the time I’ll save now that I am a bit more choosy«.

Erforschen, was gefällt?

Was also tun, wenn die persönliche und berufliche Watchlist immer stärker auseinanderdriften? Jason Mittell (2015) gibt hierauf eine bemerkenswert einfache Antwort: ehrlich sein. Statt individuelle Neigungen hinter einer (pseudo-)objektivierenden Rhetorik zu verbergen, plädiert er für Transparenz. Wer über Serien schreibt, müsse zwangsläufig selektieren – meist das, was einem selbst gefällt: »I have chosen to focus on programs that I actually enjoy« (206).

Umgekehrt macht er auch keinen Hehl daraus, dass er mit so manchen Lieblingsserien seiner Kolleg:innen, etwa Mad Men (2007–2015) oder 24 (2001–2010), nur wenig anzufangen weiß: »it is far better to be up-front about it« (207). Als Koryphäe der US-amerikanischen Fernsehforschung hat Mittell für solche Äußerungen wohl kaum mit Konsequenzen zu rechnen. Fraglich bleibt indes, ob sich eine vergleichbare Haltung auch diejenigen erlauben dürfen, die sich in der Hochschulhierarchie erst noch behaupten müssen.

Ganz anders argumentiert Stefan Borsos (2017). Forschung bedeute nicht nur Freude an der Sache, sondern immer auch Arbeit. Gerade bei fernsehgeschichtlichen Studien sollte die Auswahl des Materials nicht von persönlichen Vorlieben geleitet sein. Allein aus Gründen der Sorgfalt sei es angebracht, sich auch durch alte, längst vergessene, mitunter unbeliebte und rasch wieder abgesetzte Formate früherer Fernsehzeitalter zu schauen, und dabei jeder Episode mit einer Ernsthaftigkeit zu begegnen, wie man sie auch seinen eigenen ›Favoriten‹ entgegenbringen würde.

Ansätze einer subjektiveren Serienforschung

Der persönliche Geschmack mag im Forschungsprozess unterschiedlich ins Gewicht fallen, ignorieren lässt er sich jedoch nicht. Dies notiert auch Dominik Maeder (2021): Eine Forschung ohne die »affektive und soziale Erfahrung des Serienkonsums« (26) wäre schlichtweg undenkbar. Forscher:innen kämen gar nicht umhin, Serienaficionados und -aficionadas zu sein – ein bias, »dessen Ausradierung der Tilgung des forschenden Subjekts selbst gleichkäme« (27). Ebenjene Erfahrungsdimension, so Maeder, dürfe deswegen nicht geleugnet werden. Viel mehr gelte es, sie produktiv zu verhandeln.

Wie so etwas funktionieren könnte, demonstriert Herbert Schwaab (2013). In seinen Texten bekennt sich dieser offen zu seiner Sympathie für die Sitcom King of Queens (1998–2007); plädiert er doch dafür, auch den »›ordinary‹ forms of television entertainment« (22) Beachtung zu schenken. Für ihn ist das Fernsehen schließlich ein Ort, an welchem sich Doug Heffernan und Tony Soprano auf Augenhöhe begegnen können. Hieran anschließend denkt Schwaab die Fernsehforschung als Praxis interessengeleiteter, unvoreingenommener Offenheit: »a mode of receptiveness towards television, being open to what attracts one’s attention« (30).

Manchmal liegt nämlich genau hierin die eigentliche Schwierigkeit: in Worte zu fassen, warum man sich von einer Serie angezogen fühlt. So sind es weder ausgeklügelte Plot Twists noch visuelles Spektakel, sondern gerade die televisuelle ›ordinariness‹, die in King of Queens für erinnerungswürdige Wohlfühlmomente sorgt. Nicht immer braucht es Komplexität, damit Serien ihren rezeptiven Soll erfüllen. Auch Simplizität kann eine Tugend sein (vgl. Cardwell/Bignell Donaldson 2022). Mitunter bedarf es nach einem langen Tag wenig mehr als die beruhigende, unaufgeregte Leichtigkeit eines Cartoons wie Lilo & Stitch: The Series – ohne sich pausenlos in der bedeutungsträchtigen Tiefsinnigkeit der mise en scène zu verlieren (welche im genannten Beispiel, ganz nebenbei, liebevoll mit Hintergründen in Aquarell-Optik agiert).

Vielleicht liegt der produktivste Weg daher nicht in der Trennung, sondern in der bewussten Verhandlung von Subjektivität und Analyse: Warum schauen wir, was wir schauen? Warum schreiben wir, was wir schreiben? Und warum lassen wir bestimmte Serien dabei außen vor, obwohl sie auf unseren privaten Watchlists längst einen festen Platz beanspruchen? Ein wenig mehr Goethe also: nicht ›erlaubt ist, was sich ziemt‹, sondern ›erlaubt ist, was gefällt‹ – zumindest als potenzieller Ausgangspunkt für eine ehrliche, neugierige, vielleicht auch ein wenig mutigere Serien- und Fernsehforschung.

Literatur

Borsos, S. (2017). Nach dem ›Quality TV‹: Anatomie und Kritik eines Diskurses. MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, 34 (1). (S. 8–25). http://dx.doi.org/10.25969/mediarep/4506

Cardwell, S., Bignell, J. & Donaldson L. F. (2022). Introduction: complexity / simplicity. In Dies. (Hrsg.), Complexity / Simplicity: Moments in Television (S. 1–15). Manchester University Press.

Kois, D. (2011). Eating Your Cultural Vegetables. The New York Times Magazine. https://www.nytimes.com/2011/05/01/magazine/mag-01Riff-t.html (01.07.2025).

Kumpf, S. (2013). »Ich bin aber nicht so ein Freak« – Distinktion durch Serienaneignung. In S. Eichner, L. Mikos & R. Winter (Hrsg.), Transnationale Serienkultur. Theorie, Ästhetik, Narration und Rezeption neuer Fernsehserien (347–366). Springer.

Maeder, D. (2021). Die Regierung der Serie. Poetologie televisueller Gouvernementalität der Gegenwart. Transcript.

Mikos, L. (2024). Die Erforschung von High-End-Dramaserien als Klassenfrage. In D. Hoffmann, F. Krauß & M. Stock (Hrsg.), Fernsehen und Klassenfragen (S. 195–213). Springer.

Mittell, J. (2015). Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York University Press.

Schwaab, H. (2013). ›Unreading‹ contemporary television. In M. de Valck & J. Teurlings (Hrsg.), After the Break. Television Theory Today (S. 21–33). Amsterdam University Press.

Hinterlasse einen Kommentar